Страницы биографии Ангелины Константиновны Гуськовой

Сборник статей

Содержание

1.Надежда Королева. Сердце в руках радиолога.

2. Ангелина Гуськова в программе "От первого лица".

3. Владимир Губарев. Профессор Ангелина Гуськова: на лезвии атомного ножа.

4. Оксана Прилепина. Врач по имени Ангелина.

Надежда Королева

Сердце в руках радиолога

Первоисточник: Журнал «Атомная стратегия» № 14, ноябрь 2004 года. Дата публикации статьи "Сердце в руках радиолога" на сайте PROATOM: 11 ноября 2005 года. URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=214

А.К.Гуськова, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института биофизики МЗ РФ

А.К.Гуськова, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института биофизики МЗ РФ

Ангелину Константиновну Гуськову называют легендой медицинской радиологии. И в этой характеристике нет ни доли преувеличения. Она работала с Курчатовым, Александровым, Славским, оставив о них свои воспоминания в только что вышедшей книге «Атомная отрасль страны глазами врача».

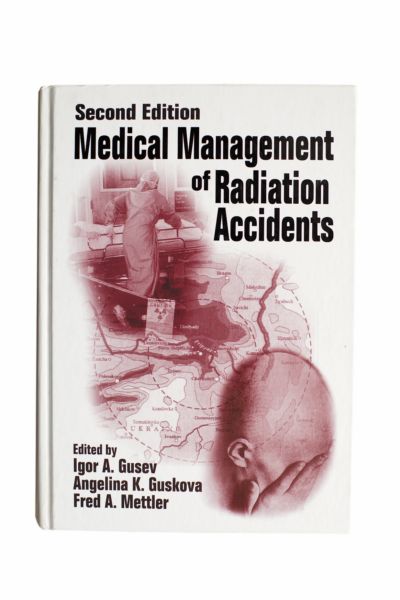

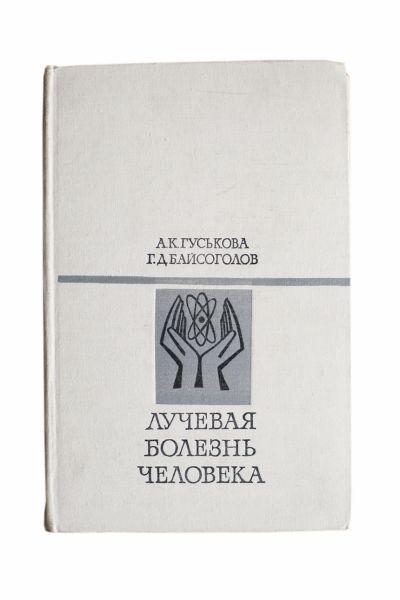

В пятьдесят третьем в соавторстве со своим коллегой Г.Д. Байсаголовым выпустила книгу с описанием лучевой болезни. Тогда на книге стоял гриф «секретно». В 1971 году книгу переиздали, сняв гриф секретности. Книга по сей день остается лучшим практическим пособием для врачей, один из экземпляров ее хранится в Национальной библиотеке Конгресса США.

Вхождение доктора Гуськовой в науку было стремительным и ярким, как и вся последующая деятельность. Вот лишь некоторые вехи ее большого научного пути. В 27 лет защита кандидатской диссертации, в тридцать два – докторской. В 1963 году за достижения в лечении лучевой болезни она и еще ряд ученых удостоена Ленинской премии. В 2000 году в г. Нагасаки Ангелине Константиновне вручена Золотая медаль Зиверта за радиационную безопасность Шведской королевской академии. Выступая с ответной речью, А.К. сказала: «Принимая сегодня высокую награду, я считаю, что ее по праву разделяют со мною участники этого невероятно трудного раннего и значительного этапа защиты от излучений персонала первого атомного предприятия страны». «Первое атомное предприятие страны» – завод «Маяк», где в 1948 году она начинала постигать радиологию.

Ангелина Константиновна относится к редкому в наше время типу ученого-патриота. Вспоминая Женевскую конференцию 1953 года, неизменно подчеркивает, что на ней впервые советские ученые сделали сообщение о лучевой болезни. Остальные страны молчали, хотя к тому времени было зафиксировано 59 случаев лучевой болезни.

С 60-х годов, участвуя в работе многих международных организаций (ВОЗ, МАГАТЭ, ООН), проработав несколько лет в США и в Европе, имея обширные научные связи с учеными всего мира, она использует любую возможность, чтобы подчеркнуть вклад российских (советских) ученых в развитие радиационной медицины. Автор этих строк лично наблюдала, как на недавнем координационном совещании РЕМПАН с участием представителей ООН, ВОЗ, МАГАТЕ, проходившем в Санкт-Петербурге, профессор Гуськова во время научных дискуссий несколько раз вносила уточнения в выступления своих иностранных коллег.

В одном случае высказала недоумение, почему докладчик, называя имена ученых, внесших большой вклад в развитие радиобиологии, не упомянул имени яркого представителя российской научной школы Б. Раевского.

В следующий раз выразила сожаление, что трехтомное руководство по лечению лучевой болезни, выпущенное российскими учеными, не стало объектом внимания ВОЗ и РЕМПАН.

В третий раз, выходя к микрофону, рекомендовала руководителям международных организаций теснее сотрудничать с московским и украинским научно-исследовательскими Институтами биофизики, накопившими огромный практический опыт в лечении лучевой болезни.

Ее патриотизм не замыкается рамками сугубо научных дискуссий. Ангелина Константиновна не может спокойно смотреть, как приходит в упадок научно-технический и научно-медицинский потенциал исследовательских центров атомоградов. Она одержима идеей встречи с президентом страны Владимиром Путиным, чтобы донести ему свою тревогу за атомную отрасль. Человеку, сотни раз спасавшему людей от последствий радиации и не раз хоронившему их, есть что рассказать первому лицу страны.

В перерыве между заседаниями РЕМПАН с Ангелиной Константиновной Гуськовой встретилась журналист «Атомной стратегии» Надежда Королева.

– Ангелина Константиновна, ваша научная биография со стороны выглядит как одни сплошные победы?

– Я оптимист и счастливый человек. Хотя неприятности у меня в жизни были. Например, очень трудно дался переезд с Урала в Москву, в Институт биофизики в 1957 году, где меня встретили враждебно. Я приехала доктором наук, за четыре года в институте мне дали одну аспирантку. Это были тяжелые четыре года, абсолютно не давали работать. И тогда я решила уйти в ленинградский Институт нейрохирургии работать по своей старой специальности. Разразился невероятно тяжелый скандал. Директор института Шамов получил от заместителя министра здравоохранения Бурназяна выговор за переманивание кадров. Взял меня к себе в Институт профессиональной медицины Летавет Геннадий Андреевич, и я тринадцать лет счастливо проработала там, организовала радиологическое отделение. В Институт биофизики меня вернул Леонид Андреевич Ильин. Когда он увидел, в каком ужасающем состоянии находится институт и клиника, он попросил меня вернуться. Я возвращалась с огромным волнением.

«Я была «возвращена» в ИБФ также по настоянию Л.А. Ильина. Он взял на свои плечи и тяжелую ношу Чернобыля в острый период, работал и непосредственно в составе правительственной комиссии на станции в апреле-мае 1986 г. Именно он принял смелое решение об отказе от эвакуации населения Киева, однако вместо благодарности за это решение, стал фигурой non grata с обрушившимся на него потоком несправедливых обвинений и упреков. Председатель НКРЗ, в это тяжелое время Л.А. Ильин был инициатором многих важных и полезных решений. Увы, не было принято во внимание инициированное им письмо 100 ведущих ученых, которое предотвратило бы многие социально-экономические беды, порожденные законодательством по Чернобыльской ситуации, принятым под давлением демагогов».

Из книги «Атомная отрасль страны глазами врача»

– После вольной студенческой жизни вы попали в закрытую суперсекретную систему. Не тяжело было адаптироваться к ней?

– Когда меня в 1948 году направили в эту систему, родители думали, что меня арестовали, так как все связи были прерваны, я не могла приехать домой. Два года я ничего не видела, никакой семьи – колючая проволока. Меня только посылали в Москву в командировки, но никаких встреч с родными. Первый раз отпустили на несколько часов домой, когда я сопровождала Б.Л. Ванникова и Е.П. Славского (первый – заместитель министра Средмаша, второй – министр Средмаша. Прим. автора) в их поездке по Уралу. Был объезд базы по Уралу мимо Нижнего Тагила, и они отпустили меня на несколько часов домой. В первый раз в 1951 году я встретилась со своей семьей.

«Во время нашего путешествия по Уралу впервые за 1,5 года моей разлуки с семьей они на несколько часов отпустили меня домой в Тагил. А когда папа, мама и сестра провожали меня на вокзал, тепло и сердечно пообщались с ними. Особый (и длительно сохранившийся) интерес у Е.П. вызвала работа моей сестры, историка Т.К. Гуськовой над проблемами становления горно-заводской промышленности на Урале и роли в этом ряда поколений семьи Демидовых. От сестры через меня Е.П. узнал о прочности уральского железа, покрывавшего своды Вестминстерского аббатства в Великобритании, об уральской меди в статуе Свободы в США. Важно это и нужно было Е.П. в его любви к «великой державе» и гордости за нее. Наверное, так можно любить только то, во что вложена частица души и сердца, чему отдана жизнь».

Из книги «Атомная отрасль глазами врача»

– Кто были ваши родители?

– Семья была интеллигентная. Мама – пианистка, папа – врач. Я врач в четвертом поколении. У меня прадедушка служил медбратом в русско-турецкую войну, дедушка был фельдшер, папа – врач. Он закончил после Гражданской войны в 1921 году Томский медицинский институт. В семье книги любили, музыку. Сестра у меня историк, почетный гражданин Нижнего Тагила. Так что семейное окружение было образованное.

– Почему высокопоставленные кремлевские чиновники, брали вас, начинающего, молодого врача, с собой в командировки?

– Когда они приезжали к нам на предприятие, даже их кремлевские лечащие врачи к ним доступа не имели, они передавались на наше попечение. Старшим у нас был Георгий Давыдович Байсоголов. Я была врачом Ванникова (замминистра), у него был инсульт, а я была невропатологом, работала с последствиями инсульта. Если бы у него были проблемы с сердцем, то поехал бы Байсоголов. И у Игоря Васильевича Курчатова был инсульт, я еще по профилю была их лечащим врачом.

«Шутки и розыгрыши И.В. любил и сам веселился, вовлекая в них ученых коллег и их помощников. Во время одного из «ночных бдений» в Кремле с помощью Дмитрия Семеновича подложил в карманы их пиджаков пробки от бутылок с вином. У обнаружившей пробку жены возникал естественный вопрос, провел ли муж ночь опять «в высоких инстанциях» или на дружеской пирушке. Переоденет, бывало, академика А.П. Виноградова и разговаривает с ним в дороге только по-английски, заверяя окружающих в том. Какой это экстравагантный иностранец. Весело подшучивал над попытками ученых коллег «починить электроосвещение» в коттедже на Урале, а когда те огрызались – мол, лучше бы он – физик это сделал, отшутился: «Физики по крайней мере критически оценивают свои способности». Шутил весело, по-доброму, безобидно. Очень редко говорил о ком-либо иронически без теплоты, но были и известные персонажи анекдотов с меткими определениями («армянский философ» и т.п.)».

Из книги «Атомная отрасль глазами врача»

– Как вы были задействованы в Чернобыльской аварии?

– Я, пожалуй, первая в стране из медиков узнала о ней. Мне позвонили из киевской медсанчасти в два часа ночи: там появились первые пациенты с симптомами, очень похожими на лучевую болезнь. Но атомная станция уверяла, что облучения не может быть, может быть отравление дымами, горячим пластиком и т.д. Первое мое решение: «Дайте нам людей с разным сроком первичной реакции: трех, кого стало рвать сразу, трех, кого стало рвать через час, трех – через два часа, а мы разберемся». Ну а потом пошло поступление больных, и к пяти утра стало ясно, что это все-таки лучевая болезнь. Я поехала в Институт биофизики готовить клинику к приему.

«С горечью вспоминаю нашу попытку с физиком ИБФ А.А. Моисеевым при посредстве начальника 2-го ГУ МЗ в 1970 г. предложить для издания рукопись книги, в которой были сопоставлены особенности радиационной ситуации и мер помощи при наземном атомном взрыве и аварии мирного времени с обнаружением зоны реактора.

Заместитель министра А.М. Бурназян в гневе («Вы планируете эту аварию!») бросил рукопись книги на пол и потребовал ограничиться изданием лишь ее части, посвященной оказанию помощи жертвам атомного взрыва. Корректный и очень вдумчивый руководитель 2-го ГУ МЗ генерал В.М. Михайлов аккуратно собрал разбросанные на полу листы и попытался успокоить меня: «Мы еще вернемся к этому вопросу». В 1971 г. нам с А.А. Моисеевым при плохо скрываемой неприязни А.М. Бурназяна удалось все же получить его разрешение выступить с докладом на конференции в Дмитровграде. Друзья грустно шутили потом, что доклад этот был первым сценарием аварии на ЧАЭС. Доклад вызвал большой интерес. На его основе была подготовлена (но так и не издана до 1988 года) небольшая книжка о мерах помощи при авариях мирного времени».

Из книги «Атомная отрасль глазами врача»

– В своем докладе на совещании РЕМПАН вы сказали, что переселение людей, смена радиационного фона гораздо сильнее повлияли на людей во время Чернобыльской аварии, чем те дозы облучения, которые они получили?

– Я считаю, что было принято абсолютно правильное и своевременное решение об эвакуации населения Припяти, так как радиационное облако пошло в ту сторону. Но вот последующее отсроченное переселение людей ничем не было мотивированно. Во-первых, основная часть дозы уже получена, поэтому люди с ней переедут в другое место и не смогут быть под контролем врачей-специалистов. Что такое переехать на новое место? Значит, бросить сад, огород, погреб – все то, что человек создавал всю жизнь, наконец, теряются контакты, утрачивается привычная социальная структура. Нужно заново обустроить свою жизнь, это очень сильный психологический стресс, он зачастую гораздо хуже воздействует на здоровье, чем радиация. Сейчас в эти области возвращаются несчастные эмигранты, и прекрасно там живут.

«Редкие примеры возвращения к активной трудовой деятельности, в том числе пациентов, перенесших ОЛБ средней тяжести, их высокой работоспособности и вполне удовлетворительного состояния здоровья еще раз подтверждают определяющую роль не болезни, а личностных установок и предшествующего уровня образования».

Из книги «Атомная отрасль глазами врача»

– Ангелина Константиновна, насколько актуально развивать сегодня радиологическое направление в медицине. Ведь случаи поражения радиацией, лучевые болезни встречаются достаточно редко в наше время?

– Не так уж и редко. На сегодняшний день зафиксировано пять случаев острой лучевой болезни. Но дело даже не в этих цифрах. Сейчас обращено внимание на роль радона, нужно правильно оценить возможность жить в домах, выработать рекомендации по правильной организации жизни. Другой круг вопросов связан с медицинскими исследованиями. Огромное количество людей, почти каждый из нас, подвергается диагностическому исследованию излучениями. В обществе появилась боязнь. Мы, например, расплатились вспышкой туберкулеза после Чернобыля, потому что люди отказывались от диагностики. Наконец, в стране примерно два миллиона людей – заметьте, два миллиона!, – излеченных от рака, все они получили лучевую терапию. И, наконец, сама промышленность, особенно сфера использования источников, она настолько широка. В Московской области полторы тысячи аппаратов разной степени годности. Огромное количество источников циркулирует всюду, где только можно. В докладе директора Санкт-Петербургского Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины Никифорова говорилось, что в Ленинградской области есть могильники, отмечались выбросы цезия, есть огромное количество дефектоскопических источников. В Германии, например, к этой проблеме подходят очень серьезно. Когда шло объединение Германии, немцы вызвали меня туда читать лекции об «источниках-беспризорниках», о той опасности, которую они представляют для населения. Даже пунктуальные немцы боялись, что источники ионизирующего излучения будут распространяться по всему Берлину.

Поражающие уровни радиации затрагивают единицы людей, но тем и труднее выявить тысячи вовлеченных. Требуется селекция. Далеко не каждый медик может сразу распознать болезнь. Отрицательная селекция самая трудная: сказать, что человек болен, гораздо легче, чем сказать, что он не болен, во всяком случае, от радиации. Поэтому нужно постоянное обучение медперсонала.

Исторически сложилось так, что в нашей области работала научная элита.

Радиационная медицина развивалась вместе с атомной промышленностью, а зачастую опережая ее. Важно использовать этот опыт, эту модель для будущего. Что бы мы ни строили, суда, самолеты, другого типа реакторы, нужно так организовывать работу, чтобы медики, биологи шли рядом, изучали новый фактор, предупреждали его негативное воздействие на организм. Общество-то техногенное!

– Допустимые дозы облучения при диагностике. Каковы они? Если я сегодня сделала рентген зуба, завтра, например, мне необходим рентген грудной клетки, меня никто не спрашивает, когда я делала предыдущий рентген, какую дозу облучения получила?

– Сейчас вводится такая регистрация. Но дело в том, что введение подобных контролирующих вещей пугает людей. Так как человек не чувствует радиации, он не знает, как относиться к цифре, с чем идентифицировать ее вес. Он слышит только слово «радиация», а цифру ассоциирует с опасностью. Здесь достаточно трудно достичь равновесия. С одной стороны, люди должны больше знать об уровне радиации, с другой, их надо подготовить, чтобы они знали, какая доза опасна, а какая нет. Когда человек выходит в 25-градусный мороз на улицу, он чувствует холод через рецепторы кожи. Иное дело – радиация. Ее не почувствуешь сразу. Избыток информации при недостатке знаний играет здесь отрицательную роль.

«Наряду с разъяснением безопасности и пользы атома… надо воспитывать также культуру и правила поведения в условиях непредвиденной радиационной опасности. Начинать это нужно, по крайней мере, со школьных лет, постепенно наращивая объем специальных знаний с их адресной ориентацией на различные специальности и места проживания: тех, кто будет работать и жить возле АЭС, кто будет учить физике детей, лечить людей, определять морально-правовые вопросы, касающиеся контакта с источниками излучения разных групп людей, и др.

Наверное, следует также активизировать совместную работу медиков с руководителями отделов техники безопасности предприятий Росэнергоатома, организованные на базе центра ИБФ и в центре обучения на Балаковской АЭС».

Из книги «Атомная отрасль страны глазами врача»

– Насколько важно при лучевых болезнях психологический настрой?

– Чем тяжелее болезнь, тем важнее личные свойства человека. В моей книге есть фотография пациента без трех конечностей. У него нет ног и левой руки. Он водит машину, ухаживает за своим садом, ему сделали широкие межи, чтобы он мог использовать коляску. И он нежно ухаживает за своими растеньицами. Все свои яблоки он отдает в детские сады. А когда был пятидесятилетний юбилей скорой помощи, к которой ему приходится прибегать из-за фантомных болей, он подарил врачам пятьдесят букетов хризантем. Когда я приезжала в Челябинск, он возил меня на могилу моего деда.

– Что сейчас изменилось в лечении лучевой болезни?

– В лечении острой лучевой болезни имеется общий успех, связанный с болезнями крови. Сейчас лейкоз вылечивают в 35–40%, и это большой успех, в прошлом была стопроцентная смертность. Что касается онкологических больных, то вдвое примерно возрастает количество больных с диагнозом «рак» у сильно облученных людей. Мы проигрываем западным странам по количеству больных раком, но несколько выигрываем в понижении показателей смертности за счет квалифицированной медицинской помощи.

– Изменилось ли отношение государства к людям, работающим в атомной отрасли?

– Оно изменилось в худшую сторону. Я почему так рвусь на прием к президенту? Мне кажется, президент недопонимает угрозу того, что происходит в атомной отрасли. Медицинские проблемы напрямую связаны с состоянием производства. Сейчас мы берем плату за лечение с людей, подверженных высокому профессиональному риску. Как такое возможно?! Наша попытка перейти на страховую медицину ничего, кроме вреда, не принесла. Страховые компании имеют небольшие страховые фонды, они малоэффективны. Поступает человек в больницу, по его форме болезни ему положена бесплатная электрокардиограмма, один анализ крови и, допустим, один анализ мочи. А в его возрасте, наряду с основным заболеванием, есть сопутствующие: геморрой, подозрение на опухоль… Он должен за эти исследования платить и платить очень высокую сумму. И он отказывается от исследований. А лекарства? Существует определенный набор лекарств, который оплачивается страховой компанией. Набор лимитирован, и пациент должен приобретать многие современные и более эффективные препараты за свой счет. Наши знания увеличились, а возможность их реализации у пациента уменьшилась.

«Ученые-физики, биологи-экспериментаторы, дозиметристы, кораблестроители и монтажники, заинтересованные в деятельности промышленных радиографов, и сами радиографы, изготовители и испытатели рентгеновских трубок, врачи-рентгенологи, геологи и радиохимики, шахтеры и машиностроители, широко использующие изотопы, работники радоновых лабораторий, инженеры и слесари центральных залов реакторов – таков неполный перечень профессий, адресующих нам свои запросы. Они доверяют нам свое здоровье и требуют разумных рекомендаций по организации их труда и режима жизни. Так было и в атомной отрасли, промышленности с особо высокой ответственностью за судьбу формировавшего ее персонала. Этот опыт успешно перенесен и в сферу широкого применения источников ионизирующих излучений в стране.

Остается только сожалеть, что эта ветвь медико-гигиенической науки перестала существовать в структуре головного в стране Института медицины труда. Возникли не только «источники-беспризорники», но и лишились организованного медицинского наблюдения люди, работавшие с этими источниками».

Из книги «Атомная отрасль страны глазами врача»

– В чем мы превосходим, а в чем отстаем от зарубежной радиологической медицины?

– Я думаю, наша дилетантская широта и наша техническая невооруженность становятся нашим преимуществом, мы шире по идеям. Но по уровню оснащенности, по степени внимания государства уступаем.

– Как сейчас живет Институт биофизики?

– Плохо живет. Мы теряем молодую поросль. Молодые уходят из института после окончания ординатуры, аспирантуры. Если бы создали приличные условия, то многие бы вернулись к нам. Теряется школа. Она еще держится на Урале. Уникальные архивы Уральского института биофизики стали объектом огромного интереса иностранцев. Оплачивая доступ к архивам, иностранцы, по сути дела, содержат Уральское учреждение. Но это довольно унизительное положение. Так как за достаточно ценные материалы иностранцы платят неадекватно мало. Во-вторых, иностранцы накладывают «лапу» сначала на совместные, а потом уже собственные публикации. А «вычеркнув» источник информации, они, конечно, откажутся от дальнейшего финансирования.

– Ваше отношение к реформированию науки, к идее правительства оставить 20 государственных НИИ, остальные приватизировать?

– Правительственная реформа – не какая-то только злая акция, что-то разумное в ней есть. Но для ее претворения в жизнь нужны вдумчивые эксперты, которые видят не только сегодняшний день, но и завтрашний. Что понадобится будущему? Институты, которые «дожевывают» старый материал, живут на стрижку купонов или учреждение перспективное? Здесь нужна вдумчивая экспертная работа, которая определила бы, какие научные центры нужны стране, какие не нужны. Если они нужны отрасли, то пусть будут отраслевого, регионального подчинения. А вот тем немногим, кто по-настоящему нужен, ценен, дать учеников, оснащение, чтобы они передали что-то будущим поколениям. Сокращать будут, в первую очередь, пенсионеров, считая, что они более-менее обеспечены, а это самый самоотверженный пласт с романтикой прежних лет, с отношением к государству несколько иным, чем у прагматичной молодежи. Их уволят. А среднего звена, сорока-пятидесятилетних, тех, кто бы мог передать опыт молодым, почти не осталось.

– Как возникла идея написать книгу «Атомная отрасль страны глазами врача»?

– Когда я писала книгу в сентябре прошлого года, умер мой друг и соратник на протяжении последних пятидесяти лет Георгий Давыдович Байсоголов. Мы вместе с ним все обсуждали, все делали. Я понимала, что столько, сколько мы вместе с ним знали, не знает никто. Если я это не напишу, то это просто канет в Лету. И переживая так тяжело смерть своего друга, я ушла в эту работу, как бы продолжая наши общие воспоминания. Книгу написала за полгода, к своему восьмидесятилетию сделала себе такой подарок. На обложке книги эмблема значка, подаренного мне семьей Георгия Давыдовича после его смерти. Один из пациентов подарил Байсоголову этот значок, на камне сердце в руках радиолога.

«Еще М.Монтель говорил, что плодотворным и естественным стремлением общества является умение выслушать ученых. Наверное, нужно, чтобы руководство страны нашло время для этого и прислушалось к мнению ученыхи – специалистов по радиационной медицине, учитывая и угрозу ядерного терроризма, и расширяющийся перечень стран, владеющих ядерным оружием в современном мире».

Из книги «Атомная отрасль страны глазами врача»

Ангелина Гуськова в программе "От первого лица"

24 апреля 2006 года. Радио России. URL: http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57073/episode_id/917920/

Через два дня — печальная годовщина чернобыльской трагедии, произошедшей двадцать лет назад, 26 апреля 1986 года. О последствиях этого катастрофического события XX века разговор пойдет с Ангелиной Константиновной Гуськовой, профессором, членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук, лауреатом Ленинской премии, автором книги "Атомная отрасль страны глазами врача". Ее несколько суховатое название и определит тему нынешней беседы.

— Итак, медицинские последствия чернобыльской аварии. О них много говорят, тему окружает множество домыслов; когда случилась аравия, в Москве, находящейся от Припяти достаточно далеко, возникла паника. Все разговоры сводились к тому, что нужно постоянно принимать душ, чтобы смывать радиоактивные частицы, которые ветер мог принести в Москву, — это называли гидротерапией. Какова точка зрения профессионала на эту в общем-то страшную ситуацию?

ГУСЬКОВА: Двадцать лет — время подведения итогов, обобщения опыта, и я сторонник того, чтобы истина стала доминирующей в воспоминаниях и оценках. Если правды не будет сегодня, то появятся (уже появились) новые мифы о произошедшем. Хотелось бы начать с высказывания глубокого уважения ко всем людям, которые были причастны к ликвидации этой тяжелейшей ситуации. Хочу выделить именно причастность, вовлеченность. Потому что вовлеченными оказалось намного больше людей, чем непосредственно находилось на реакторе, — те, кто ликвидировал последствия аварии, кто жил на загрязненных территориях. Все-таки это событие резонировало в масштабе всей страны и даже мира.

Поэтому вспомним непосредственных участников события, тех, кто очень достойно повел себя в условиях происшествия, столь значимого для судьбы страны. Я очень ценю сборничек, вышедший недавно, с рассказом о москвичах-ликвидаторах, ушедших из жизни. Я считаю, что нужно написать и о тех, кто еще жив, и тогда высветится место в их судьбе, которое заняла чернобыльская авария. Для одних это был единственный значимый эпизод в жизни, для других — часть большой, интересной, достойной жизни, а для кого-то — звездный час. Нужно понять психологию этих людей, дать оценку сопричастности событию, ее значимости.

Думаю, главное во всех разговорах сегодня — не столько бесконечный анализ той ситуации, уровень загрязнения, распределения областей, сколько ответ на вопрос, что это значит для здоровья человека. С этой точки зрения хочется сказать, что чернобыльская авария, вовлекшая такое количество людей разного возраста (среди населения была необычно большая группа детей), затронула огромное количество населенных пунктов. Что дал этот громкий тяжелый опыт, как он встроился в нашу систему, что принес нового с точки зрения защиты здоровья человека? Это очень практически важный вопрос…

— Все-таки даже на самом горьком опыте люди учатся. Очень много говорилось о том, что люди, попавшие в зону выброса, обречены. В мире вознико движение по сбору помощи для пострадавших районов России, Белоруссии, Украины. Сколь справедлива точка зрения, что всякий человек, оказавшийся в этом ареале, обречен?

ГУСЬКОВА: Скажу несколько слов о своеобразии радиации как фактора жизни человека. Во-первых, существует естественный уровень радиации; мы все в нем живем. В нас всех находится некоторое количество радиоактивных веществ, которые могут быть обнаружены; у нас большие возможности для измерения очень небольших количеств таких веществ, небольших доз внешнего излучения. А вот организм человека воспринимает эту информацию через слово; человек не имеет в организме "приборов", которые хотя бы приблизительно измерили степень жары, холода, и человек эnо знает. Поэтому он должен быть вооружен пониманием информации слова.

Просто ссылка на причастность, нахождение в области выброса без сведений об уровне доз еще не дает права говорить о последствиях. Даже некоторые специальные измерения, которые позволяют утверждать, что человек получил дозу облучения, — в организме есть органические дозиметры, которые позволяют измерить, изменилось ли строение хромосом клеток крови, изменился ли электронный парамагнитный сигнал эмали зубов… Это еще не болезнь, но это знак, что человек был причастен к обычной или дополнительной техногенной ситуации.

Очень важен этот момент: человек должен грамотно обращаться с поступившими сведениями. И с этой точки зрения важно, что система доз повреждающих уровней опасности для здоровья человека не была пересмотрена после Чернобыля. Мы знали это до аварии, с этой же системой знаний вошли в чернобыльскую аварию, на этой системе стоим и ничего нового она нам не открыла.

Чего мы не знали и не оценивали? Когда вместо трех-пяти человек, обычно участвующих в аварийных событиях, участвуют сотни, население измеряется миллионами, а участников ликвидации последствий сотни тысяч, становится понятно, что мы не были готовы к тому социально-экономическому и психологическому резонансу, которые рождает подобное событие. Значительная часть изменений в жизни человека, в том числе его здоровья зависит именно от этого резонирующего участия, которое нужно было в какой-то мере предвидеть, а сейчас уже нужно преодолевать. То есть радиологические последствия оказались меньше, чем мы думали, а социально-экономические и психологические — огромны, и к этому нужно отнестись с уважением…

Владимир Губарев

Профессор Ангелина Гуськова: на лезвии атомного ножа

Журнал "Наука и жизнь". № 4. 2007 год. URL: http://www.nkj.ru/archive/articles/9759/

Каждый из нас может написать книгу о себе. Получится пухлый том или тоненькая брошюра, особого значения не имеет. Важно другое: станет ли она нужной и интересной для тех, кто никогда с тобой не встречался, узнают ли из нее что-то новое те, с кем рядом прожил многие годы. И вдруг оказывается, что это именно так. Книга о себе нужна людям, потому что ее автору дано возвыситься над равниной человечества. У Ангелины Константиновны Гуськовой , главного научного сотрудника ГНЦ "Институт биофизики" Минздрава РФ, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН, такое право исключительности есть — ведь она первый человек на этой планете, кто бросил вызов "лучевке" и научился ее побеждать!

‹ ›

О страшных и очень интересных вещах пойдет сегодня речь. К этому интервью я готовился долго, наверное, добрых полвека. Решиться проникнуть в мир, где живет и работает профессор Гуськова, необычайно трудно, потому что мы все стараемся поменьше касаться тех граней жизни, которые нам непонятны, недоступны и таинственны. Особенно если речь идет о самой секретной стороне жизни государства.

Ангелина Константиновна Гуськова любит поэзию, знает ее.

Наш век пройдет. Откроются архивы.

И все, что было скрыто до сих пор,

Все тайные истории изгибы

Покажут миру славу и позор.

Богов иных тогда померкнут лики,

И обнажится всякая беда.

Но то, что было истинно великим,

Останется великим навсегда.

Эти строки Николая Тихонова она выбрала эпиграфом к своей книге воспоминаний "Атомная отрасль страны глазами врача" неслучайно. Гуськова убеждена, что вокруг Атомного проекта слишком много мифов и легенд, а правда не только скрыта завесой секретности, но и искажена невежеством людей, в том числе тех, кто зачастую представляется общественности специалистом.

Мы знакомы много лет, бывало, что в разнообразных дискуссиях занимали разные позиции, но цель всегда была общая — узнать и рассказать правду о становлении и развитии атомной отрасли России. А потому беседа наша шла, на мой взгляд, с предельной откровенностью. Впрочем, профессор Гуськова иначе и не может — такой уж у нее характер.

— Ваш путь в науке начинался на "Маяке"?

— Да! Я была "приговорена" к поездке туда.

— Что значит "приговорена"?

— Никакого желания ехать в Челябинск у меня не было, не хотелось менять сложившую ся судьбу. Я работала в Свердловске, в клинике нервных болезней, и уже готовила диссертацию. В это время приехали "вербовщики". Мы, трое молодых врачей, закончивших ординатуру, заполнили анкеты, и нас распределили в "закрытые города": двое уехали в Свердловск-44, а я — в Челябинск-40, нынешний Озерск, где на предприятии "Маяк" развернулось производство плутония и урана — радиоактивных материалов для атомного оружия. Я сопротивлялась как могла и в конце концов дала согласие ехать только на Урал — раз уж надо заниматься "атомными делами".

— Почему на Урал?

— Все-таки это мои родные места, да и надеялась сохранить какие-то связи с клиникой, где работала раньше. Попав на комбинат, заведовала неврологическим отделением, затем перешла на работу в специальную научную группу, которую возглавлял замечательный врач-гематолог Г. Д. Байсоголов. Это был Филиал № 1 Института биофизики… Вскоре к нам поступили первые два пациента, подвергшиеся облучению.

Плутоний?

— Внешнее гамма-бета-облучение. А потом отделение пополнилось целой группой больных. Эти люди прокладывали траншею на загрязненной территории вне завода, но об опасности никто не знал. Лучевую болезнь смогли распознать уже в разгар заболевания, когда у пациентов появились ожоги кожи.

— Как это?

— А так. Рабочие копали траншею, сидели на ее краю. Когда появилась тошнота — первый признак заболевания, — ее приняли за обычное пищевое отравление. После нескольких дней лечения рабочие вернулись в зону. Позднее при появлении изменений кожи и состава крови у них заподозрили острую лучевую болезнь. Когда этих больных показали нам, сразу стало ясно, что мы имеем дело с лучевой болезнью.

— Вы сталкивались с подобными случаями ранее?

— Конечно. Мы уже видели лучевую болезнь, вызванную гамма-излучениями на радиохимическом заводе. Там же был случай острой лучевой болезни от неравномерного гамма-нейтронного облучения. Эти больные тоже были нашими пациентами в 1951-1953 годах.

Только факты. "Было необходимо срочно разработать и создать дозиметрическую аппаратуру. На выездных (Челябинск-40 — Озерск) и плановых (Москва) секциях НТС с персональным участием и особым вниманием к этому вопросу руководства комбината и лично И. В. Курчатова систематически рассматривались появившиеся случаи лучевой болезни. Первые больные с ее хронической формой (ХЛБ) были выявлены в 1949 году, с острой формой (ОЛБ) — в августе 1950 года на Комбинате № 817".

(Здесь и далее — цитаты из книги А. К. Гуськовой "Атомная отрасль страны глазами врача" и официальных документов.)

— Страшные это были годы?

— Очень тяжелые… Случаи бывали невероятные! Помню, один из них произошел на "Маяке", в лаборатории химико-металлургического завода, где работали в основном женщины. Казалось, ничего опасного в помещении нет. Однако вдруг одну женщину начало тошнить, закружилась голова, ей стало плохо. Потом такие же симптомы появились у другой женщины, у третьей… Оказалось, что в стене, у которой стояли лабораторные столы, проходила труба с раствором, содержащим большое количество радиоактивных веществ. Постепенно на стенках трубы их накопилось так много, что возник мощный источник гамма-нейтронного излучения. Это было в 1957 году.

— Все погибли?

— Нет, что вы! Каждый раз, когда приезжаю на свой любимый "Маяк", разыскиваю тех, кого я лечила. Многие из них живы, мы встречаемся.

— Мне кажется, "Маяк" притягивает всех, кто там бывал и работал. Почему вы задержались, когда появилась возможность уехать?

— Еще в 1952 году мне предложили переехать в Москву. Я отработала "обязательные" три года и имела право покинуть Челябинск-40. Однажды меня пригласил к себе Б. Г. Музруков, директор комбината. Он сказал, что в Москве Институт биофизики набирает кадры для специализированной клиники, что меня туда приглашают и что не отпустить меня не может. Потом задумался и сказал: "Вы нам очень нужны, у нас начинается ремонт на "Б"…

— "Б" — радиохимический завод?

— Да, самое тяжелое производство… И я осталась. А в 1957-м Игорь Васильевич Курчатов, которого очень беспокоила судьба московской клиники, перевел меня туда.

— В столице не хватало специалистов?

— Курчатову не нравилась "кремлевская политика", когда специалистов брали по анкетным данным или по протекции. Считалось, что работа в клинике престижная. А Игорь Васильевич беспокоился о деле, о том, чтобы те, кто пострадал, получали высокопрофессиональную помощь. Он не только перевел меня в Москву, но и дал квартиру рядом с институтом. Иногда приезжал в гости, говорил, что завидует виду на реку из моего окна, а его дом стоит в глубине леса, и он ничего не видит вокруг.

Только факты. "Тяжесть ситуации с профессиональным облучением требовала увеличения частоты медосмотров и проведения анализа крови по 5-10 раз в год вместо предусмотренного однократного. Вне графика в любой день и час на здравпункте принимали работников, которые по показаниям индивидуально го дозиметра набирали за смену 25 рентген и выше. Именно в этой группе людей, получавших интенсивное облучение (так называемых сигналистов), были выявлены первые случаи хронической и даже подострой лучевой болезни.

Шифром хронической лучевой болезни, понятным тем, кому это необходимо, был АВС — астеновегетативный синдром. Знали его и пациенты по своим больничным листам. Условия секретного режима ограничивали вообще полноту записи: доза скрывалась за изменявшимся номером медицинской карты. Различные нуклиды обозначались порядковыми номерами (1-4). Объект назывался по имени начальника: хозяйство Архипова, Точеного, Алексеева, конечно, без расшифровки типа технологии".

— Я хочу вернуться к самому началу Атомного проекта. Вы принимали участие в лечении всех больных, получивших тяжелые лучевые поражения?

— Наверное, не всех, но многих. "Острые", безусловно, все приезжали к нам — и гражданские и военные.

— В таком случае вы единственный человек, который может ответить на вопрос, какова человеческая цена Атомного проекта? Проще говоря, сколько человек в нашей стране погибло от лучевой болезни?

— Счет идет на единицы. Я помню их всех пофамильно за все 50 с лишним лет работы. 71 человек погиб от острой лучевой болезни, из них 12 получили ее на флоте, остальные — в промышленности и научных учреждениях Средмаша. Есть группа больных, к сожалению, их становится больше, которые попали в аварийные ситуации вне отрасли — при транспортировке источников радиации, в медицине. На "Маяке" было 59 случаев ОЛБ, погибли семеро.

— А ХЛБ, то есть хроническая лучевая болезнь?

— Хроников конечно же несравненно больше. Когда у нас на промышленном реакторе шли ремонты, аварии случались, да и допустимые уровни доз в те годы заведомо превышались. Если сейчас по нормам разрешенная доза составляет 2,5 сантизиверта (величина, оценивающая дозу облучения, эквивалентная рентгену *), то тогда разрешалось 15, а реально люди получали и 30 и 100 сантизиверт. Шло быстрое накопление доз и соответственно были разные проявления хронического облучения. Наверное, нашей с Григорием Давыдовичем Байсаголовым самой большой профессиональной удачей было то, что нам удавалось выводить людей из зон облучения. Поверьте, этим можно гордиться! Ведь если получивший дозу будет находиться вне опасной зоны, то по истечении нескольких месяцев или одного-двух лет ХЛБ перестает сказываться. Мы выводили из-под облучения самых опытных, самых квалифицированных специалистов или хотя бы пытались улучшить условия их труда. А заводу были поставлены жесткие сроки, любой ценой следовало выполнять правительственные задания. Поэтому с администрацией "Объекта" разговоры были очень тяжелые, но к каким-то компромиссам все же приходили. За первые 10 лет работы комбината мы таким образом "вылечили" несколько тысяч человек.

— Условия труда были тяжелые?

— Невероятно! И когда мы говорим о ядерной мощи страны, о величии России, то обязательно следует помнить о том, что тысячи людей рисковали ради нее своим здоровьем и жизнью. К сожалению, у нас было двое больных, которых вывод из загрязненного цеха уже не спас. Они умерли от хронической лучевой болезни и ее осложнений.

Было еще 11 человек, у которых после вывода из-под облучения появились признаки восстановления, однако побороть болезнь нам не удалось. В течение пяти-семи лет у них постепенно развился лейкоз. Тяжелые лейкозы были аналогичны тем, что наблюдались в Японии в 1945 году после атомных бомбардировок. На "Маяке" от ХЛБ погибли 19 человек, в том числе 6 — от плутониевого поражения легких. Психологически работать с ними было мучительно, и мы очень переживали из-за невозможности им помочь.

— Вы рассказываете о тех, кто работал на реакторах, радиохимическом и химико-металлургическом заводах?

— Да, на основном производстве. Еще одна группа пострадала на производстве, где получали металлический плутоний. Считалось, что его вывозят туда полностью очищенным от осколков деления ядра урана и пострадать от контакта с ним никто не может. На самом деле даже у "очищенного" плутония была высокая гамма-бета-активность. Группа специалистов, работавших с ним, получила дозу внешнего облучения поменьше, чем на основном производстве. Мы сразу же перевели их в "чистые" зоны. Но плутоний, попавший в организм, продолжал действовать, и, несмотря на все принятые меры, за десять лет мы потеряли шесть человек из-за плутониевого поражения легких.

— У меня было представление, что погибших от "лучевки" в те годы было несравненно больше!

— Это широко распространенное заблуждение. Мы стали свидетелями удивительных восстанови тельных процессов. В Институте биофизики есть такие данные: около 90 процентов наших пациентов восстановили свое здоровье! Несколько тысяч человек мы успели вывести с облученных участков.

— И есть объяснение этому "чуду"?

— Есть! Во-первых, мы просто успели вовремя им помочь. Во-вторых, пострадали в основном молодые люди, не отягощенные другими болезнями, — средний возраст — 18-20 лет, и небольшая группа инженеров-исследователей постарше. Мы давали им кратковременную инвалидность, чтобы они могли устроить свою жизнь по-новому. Они уезжали из Челябинска-40 в Томск, Красноярск, Новосибирск, потом в Обнинск, Дмитровград. Там приступали к работе в благоприятных условиях.

— Но ведь было немало и таких, кто уходил из системы Средмаша?

— Конечно. С одной стороны, мы спасали людей, а с другой — вынуждали их менять жизнь. И не всегда в лучшую сторону. У них были хорошие зарплаты, квартиры, жизненные условия, а мы по медицинским показаниям заставляли их покидать Озерск и любимую работу. Они испытали "эвакуацию" намного раньше, чем те, кто жил в чернобыльской зоне.

— Знаю, что таким "переселенцам" очень помогал Ефим Павлович Славский.

— Он хорошо знал отрасль и людей и помогал многим. Люди верили ему и не могли ни в чем отказать. Как написал один самодеятельный поэт:

Во славу и честь комбината

Мы шли на работу, как в бой.

И были в бою как солдаты,

Страну закрывая собой.

Может быть, стихи звучат высокопарно, но точно отражают и порыв и самоотверженность поколения, которое не щадило себя ради Родины.

— Вспомним аварию 1957 года на "Маяке". Вы были там в то время. Каковы ее медицинские аспекты?

— Это была большая неожиданность для всех. Взрыв "банки" радиоактивных отходов в хранилище вне территории завода дал значительное загрязнение, образовав восточно-уральский след. Выброс шел в сторону города и "Маяка". Пострадали многие люди, не имевшие отношения к комбинату, — солдаты и жители окрестных деревень. Оценка доз была сделана сразу же. Мы проследили судьбу пострадавших, всех, за исключением военных. Они демобилизовались, и ничего об их судьбе нам неизвестно. Лучевой болезни мы не ожидали, но следить за всеми, кто попал под выброс, нужно было. К сожалению, в должной мере этого сделать не удалось. Хотя основное представление об их состоянии у нас сложилось.

— Сейчас много говорят и пишут о реке Тече, о той опасности, которой подвергаются жители окрестных деревень из-за высокого уровня радиации. Что вы думаете по этому поводу?

— Опасения обоснованны. С открытием комбината очень скоро стало ясно, что тех емкостей, которые приготовлены для сброса отходов, мало и они быстро переполняются. В качестве временной меры приняли решение сбрасывать активные отходы в болота и через них в реку. Была надежда, что радиоактивность отходов быстро уменьшится. Однако уже при первых исследованиях в 1951-1952 годах мы поняли, что этого не происходит, а значит, сбрасывать отходы в реку нельзя, ведь по берегам, особенно в верховьях, живут люди.

Тогда и переключились на озеро Карачай. Уровень сбросов в Течу начал падать, но это не означало, что ее загрязнение радионуклидами снизилось. Исследования показали, что основные виновники радиоактивности отнюдь не долгоживущие нуклиды, а короткоживущая фракция. Это подтверждается и клиническими эффектами заболеваний.

Оказалось, что никаких 900 случаев лучевой болезни, которые вначале диагностировались среди местного населения, не было, что главную опасность сбросы представляют для жителей верховьев Течи, тех, кто пользуется речной водой и ест свежую рыбу. Больных ХЛБ было всего 66 человек. Сейчас трудности в анализе ситуации заключаются в том, что нет полной корреляции материалов комбината, осуществившего сброс отходов, с выводами городских и областных служб.

— Надо ли сейчас выселять жителей деревень, расположенных по реке?

— Не надо, потому что их жизнь только ухудшится. 95 процентов дозы они уже получили. При отселении люди "уйдут" со своими дозами из-под нашего контроля. А сейчас он проводится, и это позволяет оценить состояние их здоровья за все прошедшие годы. По нашим данным, при естествен ной частоте онкологических заболеваний для данной группы населения порядка 2000 случаев, с облучением можно связать не более 55-ти.

— Там, на "Маяке", вы лечили практически всех столпов Атомного проекта?

— Они мало занимались собственным здоровьем, больше заботились о других. Мы им просто советовали, как вести себя в опасных ситуациях, но не лечили. Они конечно же никого не слушались и нас, медиков, не жаловали. Особенно нами пренебрегали оружейники. Жизнь у руководителей проекта была очень трудная, и они не желали ее усложнять. Тем более что мы могли ввести какие-то ограничения, а этого они допустить не могли.

— Неужели у вас не было пациентов с полигона?

— Были. После взрыва 1955 года в клинику Института биофизики поступили кинооператоры и солдаты, которые их сопровождали. Операторы ринулись в опасную зону, боялись, что пленка засветится. Все восемь человек получили довольно большие дозы. Они лечились у нас. Один из кинооператоров жив до сих пор, периодически приезжает.

— Я знал их всех, это были прекрасные документалисты. Они оставили для истории съемки первых испытаний ядерного оружия и первых запусков наших ракет. Работали и в Семипалатинске и на Байконуре. Знаю, что и Игорь Васильевич был вашим пациентом. Вы видели его в необычных ситуациях. Что вы о нем думаете?

— Ярчайшая фигура. Думаю, трудно найти человека, в котором столь полно соединялись бы высочайший профессионализм, огромное человеческое обаяние и смелость.

— Такие разные черты характера!

— Но это так! Во-первых, он должен был на самом верху объяснять суть явлений, просить чрезвычайные ассигнования и принимать решения, не имея предшествующего опыта и надежного обоснования. Тут необходимо и личное обаяние, и огромное доверие руководства страны. Курчатов был человек необыкновенно яркий, волевой и чрезвычайно ответственный — это с одной стороны. А с другой — он обладал чувством внутренней свободы, позволявшим ему организовывать работу в коллективе в условиях жесточайшего режима на демократической основе. Он мог собрать людей с разными убеждениями, разными характерами, не всегда ладивших между собой. Он был стержнем коллектива и достигал невероятно высоких результатов. Все находились под его влиянием. Он мог любого уговорить на что угодно.

— Об этом мне рассказывали многие… Курчатов мог запросто приехать к вам домой, значит, дистанции не было?

— У нас были дружеские отношения еще с Челябинска. Он как-то очень доверял мне. Когда приезжал, всегда заслушивал мой доклад о состоянии здоровья людей на комбинате. И это при том, что я не была ни начальником, ни ответственным за медицину на "Объекте". Помню, я должна была вылететь в Москву защищать докторскую диссертацию. Он приехал накануне. Вдруг говорит: "Какая защита? Отодвинем ее. Нам нужен ваш доклад". Естественно, я осталась. Появилась в Москве лишь накануне защиты, веселая, счастливая. Какая здесь защита?! Вот там, на "Объекте" защита была настоящая, и прошла она хорошо! В общем, защитилась я легко. Выхожу из проходной, и вдруг меня встречает охранник Курчатова с букетом цветов и запиской: "За мужество!" Вот такой был Игорь Васильевич…

Только факты. "Игорь Васильевич любил гостей, умел придать неожиданному и срочному их приходу (из-за чего всегда волновалась Марина Дмитриевна) праздничный характер. Один раз на таком "приеме" среди привычного и для меня круга людей, где все хорошо друг друга знали и легко общались, я увидела незнакомого мрачноватого, молчаливого, коренастого человека. С короткой, точно нелегко поворачивающейся шеей, как бы отделенного от остальных чем-то своим, особым. Игорь Васильевич подошел ко мне сзади, наклонился и тихо спросил: "Как вам нравится этот человек?" Я сказала: "Совсем не нравится". Он засмеялся и ответил: "Ну и напрасно: скоро все забудут меня и будут говорить только о нем". Это был Сергей Павлович Королев".

— Соратники Курчатова старались походить на него?

— Они были другими. Например, я близко знала Анатолия Петровича Александрова. Глубоко его уважаю. У него была "двойная биография". Он участвовал в Гражданской войне на стороне белых. Знал, что об этом известно в ведомстве Берии, и понимал, что любое отступление, неосторожное высказывание, неудача могут быть использованы против него. А потому всегда был "застегнут на все пуговицы". Анатолий Петрович немного "отпустил" себя только в последние годы жизни, "растопился", стал более доверителен. Его любили, но по-другому, чем Курчатова. Преклонялись перед его авторитетом, чувством ответственности, готовностью разделить опасность. Александров очень дружил со Славским. Они были похожи по характеру. Им не мешало то, что в Гражданскую воевали друг против друга. Ефим Павлович воевал страстно, ярко. Он рассказывал, как крушили они фарфор в домах помещиков, как рубили белых… Иногда Славский и Александров, выпив вместе по рюмке, говорили, что, доведись им встретиться на фронте, показали бы друг другу, кто чего стоит…

— И Славский и Александров воевали геройски. Один получил именное оружие, гордился им, а другой заработал три Георгиевских креста. Символично, что и "красный" Славский, и "белый" Александров стали трижды Героями Социалистического Труда… А о ком бы еще вы вспомнили?

— О многих. Исаак Константинович Кикоин — человек удивительный, интеллигент, как говорится, "высшей пробы". Его манера вести беседу, дискуссии — спокойная, выдержанная, аргументированная — поражала. В Свердловске-44 были очень трудные времена, когда ничего не ладилось с центрифуга ми. Туда поехали Б. Л. Ванников и Е. П. Славский. Я их сопровождала. Тем же поездом ехал и Берия. Он учинял допросы, разбирательства, обвинял всех в саботаже. И в такой ситуации Исаак Константинович сохранял спокойствие, проявлял выдержку, твердо спорил с Берией. Он доказывал, что пройдет еще пара испытаний, завершится еще один эксперимент и все наладится. На него давят, его обвиняют во всех немыслимых грехах, а он упорно идет своим путем. Такая позиция вызывала уважение. Вообще, каждый из руководителей Атомного проекта жил так, как, по-моему, должен жить каждый человек: будто он завтра умрет, а потому сегодня должен сделать как можно больше, или будто он проживет долго-долго и ему придется отвечать за все, что он сделал сегодня. Их психология была именно такой.

Я вспоминаю Бориса Львовича Ванникова, руководителя ПГУ (Первого Главного управления), человека, прошедшего сложные испытания. Он был арестован. Из тюрьмы писал Сталину. Не о том, что арестован ошибочно, а о том, как организовать систему производства боеприпасов. Вскоре его доставили в Кремль. Ванников вспоминал, что увидел свою записку в руках Сталина. На ней были пометки. Сталин сказал ему: "Вы во многом были правы. Мы ошибались… Вас оклеветали… Этот план надо осуществить".

Так что пришел Ванников в кабинет вождя в костюме каторжника, а вышел министром вооружений. Борис Львович считал, что судьба страны важнее его личных переживаний, но при этом прекрасно понимал, что грозит ему в случае неудачи.

Ванников был самый тяжелый больной среди моих подопечных. В том поезде я оказалась из-за него. У Бориса Львовича только что был инсульт, развивалась глубочайшая сердечная недостаточность, гипертония. И страшная одышка. Если он шел вдоль вагона и махал веточкой, отгоняя комаров, то уже задыхался. Спать мог только сидя в кресле. Естественно, лечащий врач должен был сидеть рядом. Ночью мы много разговаривали. Он возвращался к съезду партии, участником которого был, рассказывал, за что его арестовали и посадили. Я понимала, что проводники вагона — деятели определенного учреждения, а потому наши разговоры, наверное, записываются, и осторожно говорила ему: "Борис Львович, вам не тяжело это вспоминать?" — "Мне сейчас ничего не страшно. Если за мной еще раз придут, сразу умру". Он понимал, что я оберегала его.

— Вы вспоминаете об этих людях с большой теплотой.

— А как же иначе?! Славскому и Ванникову, к примеру, я обязана тем, что через два года разлуки встретилась с родными. Из Челябинска-40 меня не выпускали, мама считала, что я арестована. Она письма разные писала, требовала моего освобождения. Сестра эти письма прятала, никуда не посылала. А тут такое везение — мы проезжаем Тагил! И меня отпустили домой на несколько часов. А ведь всякое могло случиться — Ванников очень тяжело болел, его действительно нельзя было оставлять ни на минуту. Но они настояли, чтобы я побывала у родных, увиделась с ними. Нет, такое не забывается!

— Невесело вам было…

— Такова уж наша профессия — всегда рядом с болью, горем. Но, повторяю, наши пациенты были очень жизнерадостные, веселые люди. Помню, остановился поезд в тайге, неподалеку от Туры. Славский предложил прогуляться вдоль вагонов. Чуть отошли в сторону — и заблудились. Не можем найти дороги назад. Кругом болото. Ефим Павлович провалился в грязь по пояс, еле-еле выбрался. Слышим выстрелы. Это нас уже ищут. Выходим к поезду. На ступеньке вагона стоит Борис Львович и кричит Славскому: "Если б ты, старый дурак, потонул в этом болоте, я бы не огорчился, а девчонку-то за что с собой потащил?!" Они относились друг к другу с уважением, да и ко мне тоже, хотя были намного старше… Кстати, об одной тайне этой поездки я узнала много лет спустя, когда один из проводников нашего вагона приехал на похороны Славского. Мы вспомнили с ним, как Ванников плохо переносил дорогу, как при минимальной качке, рывках и остановках сразу же ему становилось плохо. Но поезд шел тогда удивительно мягко. Проводник объяснил мне: "Вагон-то, конечно, был дополнительно амортизирован, но еще к нему прицепили платформу с боеприпасами, и машинист это знал!"

Только факты. "С горечью вспоминаю попытку в 1970 году с физиком ИБФ А. А. Моисеевым предложить для издания рукопись книги, в которой были сопоставлены особенности радиационной ситуации и мер помощи при наземном атомном взрыве и аварии мирного времени с обнажением активной зоны реактора.

Заместитель министра А. М. Бурназян в гневе ("Вы планируете эту атомную аварию!") бросил рукопись книги на пол и потребовал ограничиться изданием лишь ее части, посвященной оказанию помощи жертвам атомного взрыва. Корректный и очень вдумчивый руководитель Второго Главного управления Минздрава генерал В. И. Михайлов аккуратно собрал разбросанные по полу листы и попытался успокоить меня: "Мы еще вернемся к этому вопросу". В 1971 году нам с А. А. Моисеевым удалось все же выступить с докладом на конференции в Дмитровграде. Друзья грустно шутили потом, что доклад этот был первым сценарием аварии на Чернобыльской АЭС. Доклад вызвал большой интерес. На его основе была подготовлена (но так и не издана до 1988 года) небольшая книжка о мерах помощи при авариях мирного времени".

— Как вы узнали о Чернобыле?

— Телефон всегда стоит возле постели. Привычка и необходимость. Мне позвонили из медсанчасти. Говорят, на станции пожар, слышны какие-то взрывы. Вдруг связь забивается, слышно плохо. Это было через час после взрыва, то есть в половине третьего ночи. Наверное, я первой в Москве узнала о случившемся. Сразу же позвонила дежурному Третьего Главного управления Минздрава, сказала, что мне нужна хорошая связь с Чернобыльской АЭС, и попросила прислать машину. Вскоре я уже была в управлении. Оттуда связь лучше. Получила сведения о пострадавших. Рвота, краснота на теле, слабость, у одного пациента понос, то есть типичные признаки острой лучевой болезни. Однако меня пытались убедить, что горит пластик и люди отравляются ядовитыми газами. Из новых сообщений узнала, что в медсанчасти число пострадавших увеличивается: уже сто двадцать человек. Я им говорю: "Ясно, что это не химия, а лучевое поражение. Будем принимать всех…" Еду в клинику. Вызываю аварийную бригаду, чтобы отправить ее в Припять.

К их возвращению клиника должна быть готова к приему больных. В пять утра бригада была у меня вся в сборе, а ждать пришлось несколько часов! "Наверху" сомневались в необходимости вылета бригады в Припять! Самолет дали только в два часа дня, хотя врачи могли быть в Чернобыле на восемь часов раньше! На месте стало ясно, что мы имеем дело с радиационной аварией. Сначала в Москву отправили самых тяжелых. В клинику больные начали поступать через сутки — на следующее утро. К этому времени больница была уже в основном освобождена. Как и предусматривалось для таких случаев, назначили начальников отделений — наших сотрудников. Клиника полностью перешла на новый режим работы.

— Значит, больница № 6 тогда оправдала свое предназначение?

— В общем, да. Правда, мы не были готовы к такому потоку больных, но довольно оперативно решали все проблемы. Наше счастье, что было тепло и больных привозили раздетыми. Рабочую одежду с них снимали там, перед отлетом, а второй раз мы раздевали их уже в клинике. Всех мыли, отбирали "грязные" инструменты, книги, вещи — все было заражено. Самых тяжелых разместили на верхнем этаже. Ниже — тех, кто пострадал меньше. И началась лечебная работа.

Только факты. "В Москву двумя самолетами были доставлены 207 человек, в том числе 115 с первоначальным диагнозом острой лучевой болезни, подтвержденным впоследствии у 104-х. В Киев с подозрением на ОЛБ поступили около 100 человек (диагноз был верифицирован у 30). Позднее клиника ИБФ приняла еще 148 человек из числа первых участников, вызванных для расследования причин и минимизации последствий аварии. В ближайшие 2-3 года клиника продолжала лечение и обследование в стационаре ежегодно около 100 больных ОЛБ (повторно). Амбулаторные консультации получили в 1986 году 800 пациентов, дозиметрические исследования на спектральное излучение тела человека, определяющее наличие гамма-излучающих нуклидов, — 1200 человек. Всего за 4 года число обследован ных составило соответственно 1119 и 3590. Эту огромную нагрузку несли небольшой коллектив клиники и руководители физико-гигиенических подразделений ИБФ (директор Л. А. Ильин, его заместитель К. И. Гордеев, зав. клиникой А. К. Гуськова)".

— Знаю, что вокруг этих цифр споры идут до сих пор…

— Среди специалистов — нет. Сейчас, к сожалению, находятся люди, которые перекраивают прошлое. Но реальность, жестокая реальность осталась в памяти до мельчайших подробностей. Умерло 27 человек. Выжило 10 из тех, кого мы считали безнадежными, в том числе двое очень тяжелых, которым мы вводили костный мозг. Некоторое время они жили с пересаженным костным мозгом, потом постепенно наступило его отторжение и восстановление собственного кроветворения.

— А сколько было пересадок?

— Тринадцать.

— Кстати, почему сразу после чернобыльской катастрофы не был использован тот препарат, который вы создали еще в шестидесятых годах и который помогает в борьбе с радиацией? Честно говоря, я этого не понимаю!

— Это защитный препарат "Б", созданный в нашем Институте биофизики. Его вводят человеку перед входом в радиационно опасную зону.

— Препарата "Б" не было на Чернобыльской АЭС?

— Был.

— Почему же его не применяли?

— Ответов на подобные вопросы нет… Во время аварии было совершено множество ошибок, которые привели к катастрофическим последствиям. Людей не следовало посылать в опасные зоны. Если бы они находились в щитовом помещении (на пульте управления), если бы им запретили выходить, если бы поставили дозиметрические посты, мы спасли бы многих людей. Кстати, эти простые меры предусматривались инструкцией. А руководители АЭС, напротив, посылали людей к четвертому блоку, чтобы они проверили, есть ли свечение, в каком положении находится крышка… Тогда всех захлестнули эмоции, а в такой ситуации даже препарат "Б" не способен помочь.

— А потом его применяли?

— Да, когда через два месяца после аварии разбирали крышу четвертого блока. Там были мощные гамма-поля. Однако в тех условиях оценить эффективность препарата было трудно: люди находились на крыше короткое время и получали дозы небольшие… К сожалению, в Чернобыле не было доверия к информации о радиации, то есть о той опасности, которой подвергались люди. К примеру, ликвидаторы боялись идти под дно реактора. Законная тревога, ведь топливо могло просочиться вниз. Да и ощущение, что над тобой поврежденный реактор, не очень приятное.

— Я это почувствовал на себе, когда был там.

— На самом деле дозы внизу были минимальными. При этом на входе стоял солдат, как раз в том месте, где дозы оказались самыми большими!

— Нелепостей в Чернобыле было, конечно, много. Но все выполняли главную задачу — быстрее ликвидировать беду!

— А для этого нужен был трезвый расчет. Один австрийский ученый при обсуждении чернобыльской трагедии в Вене в 1986 году спросил: "Надо ли было нагонять столько людей в Чернобыль? Был ли продуман план ликвидации аварии?" Что можно было тогда ответить на такие вопросы?!

— А сейчас?

— Надо анализировать все, что делалось в Чернобыле. Ясно, к примеру, что было много лишних заходов вертолетчиков. Они совершили 1200 вылетов, низко опускались над реактором. Один экипаж погиб — вертолет упал в реактор. И такое было. Безусловно, следовало более жестко регламентировать число привлеченных людей, тщательно контролировать уровни доз. Многие рисковали, на мой взгляд, напрасно.

— Могли бы вы подвести какие-то медицинские итоги аварии в Чернобыле? Хотя бы в вашей области?

— В отношении диагноза лучевой болезни и помощи пострадавшим, думаю, все делалось на высоком уровне. И мир это оценил. В 1988 году, когда подводились первые итоги ликвидации аварии, ученые из разных стран пришли к единодушному выводу, что мы приложили максимум усилий, чтобы помочь людям, и посчитали правильной ту предельную дозу облучения, которую мы определили для аварийных работ — 25 бэр**. Споров, признаюсь, по этому поводу было много, ведь военные установили другую предельную дозу — 50 бэр. Что греха таить, мы подстраховывались, нам нужен был трехкратный запас на возможное превышение регламентных величин.

— Но ведь избежать просчетов невозможно!

— Тем не менее многое можно и нужно предусматривать! Аварию нельзя запланировать. Но если она случается, то необходимо определять ее масштабы и реальные меры ликвидации последствий. Главное, не посылать в опасную зону сто человек, если достаточно десяти. И еще. Обидно, что были люди, которые вводили общественность в заблуждение и пытались делать на Чернобыле политическую карьеру.

— Таких я знаю множество!

— Очень часто они нападали на настоящих профессионалов и решительных людей.

— Кого вы имеете в виду?

— В первую очередь Леонида Андреевича Ильина, директора Института биофизики. Он не позволил эвакуировать Киев, и за это ему памятник нужно поставить, а на Украине его чуть ли не "персоной нон грата" сделали, обвинили во всех грехах. На самом деле он спас тысячи жизней, потому что, если бы весь многомиллионный город отправили в эвакуацию, гибели людей было бы не избежать.

— Я был свидетелем того, как два академика — Ильин и Израэль заверяли руководство Украины, что трагедии с Киевом не случится!

— Они взяли ответственность на себя, а это дорогого стоит!.. К сожалению, тогда не было по-настоящему просветительской работы, и за это пришлось расплачиваться. Мы не прислушались к выводам специалистов, осуществивших через пять лет после аварии Международный Чернобыльский проект. Из-за этого сегодня страдают дети и на Украине, и в Белоруссии, и в России. Надо было давать им сгущенное и сухое молоко, а не свежее, временно не давать овощи и фрукты. Но матери все делали наоборот, не подозревая, что наносят вред своему ребенку. Они увеличивали лучевую нагрузку от нуклидов. К сожалению, в обществе не было доверия к специалистам, людей убеждали, что они говорят неправду. На самом деле врали не мы, а те, кто нас обвинял во всех смертных грехах.

— Больше 20 лет прошло. Надеюсь, все убедились, сколь необходима стране ваша клиника — ведь это единственное место, где "лучевку" лечат уверенно и надежно?

— Это не так. У нашего отделения масса проблем. Во-первых, недавно мы узнали, что 50 лет лечили больных незаконно, так как у нас нет официальных лицензий и сертификатов.

Недавно В. В. Путин сказал: "Изощренная форма саботажа — это строгое соблюдение буквы закона". Для нас его слова очень актуальны. Теперь отделение принадлежит больнице, а мы только научные методисты и консультанты. Это означает, что мы уже не отвечаем за тех больных, которых лечим!

Вот вам и реформы здравоохранения в их конкретном приложении к такому уникальному клиническому учреждению в стране, да и в мире, каким еще недавно была московская больница № 6. Сегодня для нас с трудом находятся рабочие места, хотя все знают, что наши врачи всегда должны быть рядом с пациентами. Все оборудование и приборы, которые мы получили после Чернобыля, в том числе и от международных организаций, потихоньку изъяли.

Мы оснащены хуже, чем до аварии, как ни парадоксально это звучит. Ушли из клиники в другие отделы института нужные нам постоянно "физики здоровья". Перешли в другие учреждения две молодежные группы — мои ученики, которые не смогли себя реализовать в создавшихся условиях. Одним словом, у нас остается работать мало молодежи. Учатся многие, но работать не остаются. Они становятся очень приличными клиницистами и сразу же находят выгодное место работы. Отсутствие молодых — самый тревожный симптом. Я хотела рассказать обо всем новому министру, но в приемной его помощник, судя по голосу, — новый человек, сказал, что министр не сможет меня принять. Этот человек просто не знал, кто такая Гуськова.

— Вы шутите?

— К сожалению, нет. Не дай бог, если случится нечто похожее на Чернобыль! Многим мы уже не сможем помочь. Сегодня отделение готово к подобным ситуациям хуже, чем в 1986 году.

— Неужели никаких уроков из Чернобыля так и не извлекли?!

— Сейчас все думают о прибыли. Даже в 6-й больнице на платных услугах зарабатывают деньги, иначе не прожить. Но мы не то учреждение, которое должно приносить прибыль. Мы должны готовить квалифицированных экспертов, которые будут учитывать радиационный риск в совокупности с рисками других заболеваний, чтобы сотрудники отрасли были здоровыми, сильными, счастливыми людьми, обеспеченными хорошим медицинским обслуживанием. Тогда они не совершат тех ошибок, которые могут привести к тяжелым авариям.

— Это ведь так очевидно!

— Не для всех! Нам нужно обязательно иметь группу специалистов, абсолютно готовых к любой тяжелейшей аварии. По опыту мы знаем, что это должны быть врачи высшей квалификации, умеющие работать в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Эти специалисты должны получать хорошую зарплату. И еще: нам необходимы врачи, готовые лечить заболевания, похожие на лучевую болезнь. Они должны постоянно совершенствоваться. Не надо ждать, когда привезут сразу 134 пострадавших, пусть это будет всего один пациент в год…

— А какие болезни похожи на лучевую?

— Например, болезнь крови. При ее интенсивном лечении, с тотальным терапевтическим облучением и химиотерапией, уничтожается костный мозг и иммунитет. Лечение таких тяжелых больных позволяет нашим специалистам постоянно практиковаться, чтобы быть готовыми бороться с любым Чернобылем. Я, повторяю, рвусь к министру, к президенту, чтобы поделиться своими мыслями, но никто не хочет меня выслушать.

— Это заставляет вас быть пессимисткой?

— Отнюдь! Я — оптимистка, потому что за мной судьбы многих и многих выздоровевших. Жизнь подарила мне общение с замечательными людьми — профессиональной и нравственной элитой страны, работавшей в Атомном проекте. Я считаю, что они меня поддерживают.

— Это так и есть. Спасибо вам, Ангелина Константиновна, за все!

Комментарии к статье

* О единицах измерения радиоактивности см. "Наука и жизнь" № 5, 2006 г..

* * Бэр — биологический эквивалент рентгена.

Врач по имени Ангелина

Оксана Прилепина. Журнал “Русский мир.ru” / 2010 / Сентябрь. Врач по имени Ангелина. URL: http://www.russkiymir.ru/media/magazines/article/121483/

Академик Ангелина Гуськова создала основы лечения лучевой болезни и отвечала за лечение пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС.

Несмотря на свои 86 лет, Ангелина Константиновна ежедневно ходит на работу – в Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна. Она оставила молодым должность заведующей клиники и занимается консультационной работой. Хотя иногда ее все равно просят осмотреть сложных больных. Еще Ангелина Константиновна является членом экспертного совета по признанию связи заболеваний с воздействием радиации и курирует несколько диссертаций. Несколько лет назад ее наградили редкой и очень почетной медалью Зиверта «За защиту от излучения» – такой чести в нашей стране пока не удостаивался никто. Все, что ей удалось скопить за всю жизнь, – это большая библиотека, в которой хранится немало редких изданий.

Ее вкусы и ценности далеки от мещанских: она не любит дач, ей безразличен материальный достаток. У нее не сложилось с семьей и детьми, но она никогда не чувствовала себя ущербной. «Несчастный был бы муж, имеющий жену с таким укладом жизни и работы, – полушутя говорит она. – А детей, образно говоря, у меня много. Дети моих друзей всегда остаются для меня близкими. Они со мной заботливы, нежны, всегда разделяют счастливые и тяжелые события моей жизни».

Первое назначение

Ангелина Константиновна родилась в Красноярске в 1924 году, а через два года семья переехала в Нижний Тагил. Отец был заслуженным врачом республики, участвовал в Первой мировой, Финской и Великой Отечественной войнах. Дед служил фельдшером на русско-турецкой войне, умер от тифа, заразившись от пациента. Прадед участвовал в русско-турецкой войне в качестве медбрата. Врачебную этику маленькая Ангелина познавала с детства. «Папа много рассказывал про бомбежки поездов, отмеченные санитарными крестами и знаками, – вспоминает академик. – Медработники не прятались: нельзя бросать раненых. Папе повезло, он вернулся домой живым, воспитал двух дочек, меня и младшую сестру. Сестра тоже занимается наукой, но историей. Она мыслит шире, для нее нынешние события – ерунда. А я по складу характера более, что ли, житейская». Бабушка Ангелины Гуськовой окончила церковно-приходскую школу и, чтобы дать всем своим детям образование, переехала в Екатеринбург, сняла квартиру, организовала детский пансион, где обстирывала и кормила воспитанников. В доме Гуськовых всегда было много музыки, потому что мама, не имея специального образования, работала в Нижнем Тагиле пианисткой, аккомпанировала приезжим певцам и скрипачам. Ангелине передался мамин талант, радиолог до сих пор играет на фортепиано, собирает фонотеку.

В 1941 году она поступила в Свердловский государственный медицинский институт, блестяще его окончила и осталась работать в ординатуре при вузе в Клинике нервных болезней и нейрохирургии. Клиникой тогда руководил Давид Шеффер, автор первой в России монографии о воздействии излучения на нервную систему. Ангелина Гуськова исследовала злокачественные опухоли мозга, этой темой тогда в СССР занимались всего два человека, и девушка ездила на консультации в московский НИИ им. Бурденко. Ее уникальные наработки были очень высоко оценены, и Ангелине Гуськовой предложили перейти в Институт им. Бурденко. Она отчаянно сопротивлялась, потому что не хотела уезжать с родного Урала, считая своим долгом вернуться в alma mater. «Я делала все, чтобы не ехать, за меня даже хлопотал секретарь уральского обкома, – вспоминает академик. – Теперь с высоты опыта я говорю молодежи: никогда не знаешь, чем обернется первое назначение». А тогда, в 1949-м, для Ангелины Гуськовой на первый взгляд все обернулось драмой. Она вернулась на Урал, но там ее ждала не родная клиника, а направление на закрытый комбинат Челябинск-40 (первый комбинат атомной отрасли ПО «Маяк» в городе Озерске Челябинской области). В Челябинске-40 молодой бунтарке пришлось пройти через испытание секретностью: она не могла видеться с родными, даже выезды для защиты диссертации сопровождались сложностями.

«Маленький Чернобыль»

Бытовые неудобства в Челябинске-40 – семь человек на четырех койках – Ангелина Гуськова восприняла стойко. Ее зарплата была ниже той, что она получала в клинике, но она только пожимала плечами: «Ничего, обойдусь как-нибудь». Ангелина Гуськова тогда боролась за другое – за новую для себя, да и всего мира, проблему организации медобслуживания персонала атомной отрасли. О лучевой болезни не было известно ничего. Медико-санитарному отделу №71, состоявшему из молодежи, предстояло сделать научный прорыв: организовать диагностику, распознать болезнь и приступить к лечению. Отдел стал ведущим учреждением страны по теме лучевой болезни. Ситуация обострялась тем, что молодые специалисты, через руки которых прошли первые облученные, были вынуждены противостоять московским именитым ученым-теоретикам, получая резкие замечания: «Фантазии мальчиков и девочек».

В Челябинске-40 почти у 2500 человек выявили начальные проявления лучевой болезни, у 49 из них недуг выявлен в острой форме. Ангелина Гуськова и Григорий Байсоголов сформулировали принципы классификации и лечения лучевой болезни, которые актуальны и сейчас: восстанавливать кровь, бороться с инфекциями. Их монография «Лучевая болезнь человека» была переведена на английский язык. Научные успехи молодого медико-санитарного отдела привели к тому, что в 1953 году его переименовали в филиал московского Института биофизики. В работе отдела № 71 живое участие принимал Игорь Курчатов, с которым Ангелина Гуськова подружилась на всю жизнь.

В 2004 году в своих воспоминаниях она напишет: «Это позднее появились журналистские измышления о трагическом воспоминании И.В. (Игоря Курчатова. – Прим. авт.) о сути работы по созданию атомного оружия, уже в процессе ее выполнения якобы породившей постоянный душевный кризис у ее участников. Многие говорят и о работе «под страхом», по принуждению <…>. Нет, я запомнила И.В. и его соратников безмерно уставшими, взволнованными, но счастливыми и гордыми. Конечно, они задумывались о разрушительной силе созданного ими изделия, <…> но тут же были готовы вернуться к этой работе».

Положение людей на первом в СССР комбинате по наработке плутония было тяжелым. Опытно-промышленный комплекс ПО наработке плутония в первый год располагался в бараке, продукт разливался и переносился вручную в платиновые стаканы в воронках из золота. Общая техника безопасности была далека от современной. Первым пострадавшим стал солдат срочной службы, который нес вахту под действием опасных гамма-полей, берег плутоний. В то время люди не боялись радиации, ведь первые симптомы поражения вполне привычные: тошнит, болит голова. «Даже разговоров на эту тему не было, – говорит Ангелина Константиновна. – Во всех документах диагноз «лучевая болезнь» подменялся астеновегетативным синдромом. Ни пациенты, ни мы не испытывали растерянности. Первые пять лет мы наблюдали все основные типы радиационных аварий, включая «маленький Чернобыль». Лечили по аналогии с заболеваниями крови». Сложнее было объяснить человеку, что ему вредно дальше работать здесь, на высоко оплачиваемом месте с «непыльным» графиком.

По официальной статистике, всего в РФ за все время зарегистрировано 355 радиационных аварий и инцидентов, при которых лучевая болезнь развилась у 757 человек. Среди них особенное место в списке чрезвычайных происшествий занимают аварии 1957 года на Урале и в 1986-го – на ЧАЭС. Большинство больных полностью излечиваются. За все время существования атомной отрасли в нашей стране от лучевой болезни умер 71 человек.

В 1951 году произошла катастрофа, «маленький Чернобыль» – радионуклиды попали в сточную канаву. В опасном месте, вне территории комбината, копала траншею группа заключенных из 14 человек, когда никто еще не знал о случившемся. Из 14 заболели четверо, у троих развилась болезнь, один из них погиб. Канаву закрыли, поставили памятник, сейчас там уже «чистое» место. Через 6 лет, в 1957 году, случилась крупная авария, так называемый Восточно-Уральский радиоактивный след. Произошла утечка, радиоактивные вещества от ПО «Маяк» «сигарой» протянулись через огромную территорию с населением в 270 тысяч человек.

Ответственность за ликвидацию последствий взял на себя молодой состав Челябинска-40, вычислив самую опасную точку для эвакуации. В итоге не пострадал ни один житель, последствия минимизировали. «Мы ходили по домам, было очень трудно объяснить бедному населению, что нужно выбросить последнее цинковое ведро, снять последнюю одежду, оставить корову и обживаться на новом месте», – рассказывает Ангелина Гуськова.

«Мы с Григорием Байсоголовым сидели у постелей больных, не различая ни дня, ни ночи, – вспоминает она. – Я осталась, а он сказал: «Пойду, хоть часок-два посплю». Я смотрела в окно, как он, шатаясь, идет к дому, и боялась, не свалился бы по дороге».

Опасность ядерной войны

Все эти годы Ангелина Константиновна и ее коллеги жили в состоянии напряженного научного конфликта с консервативным ученым сообществом. Но в 1957 году Игорь Курчатов волевым решением перевел доктора наук Ангелину Гуськову в столичный Институт биофизики. Ее встретили неприязненно. «Из истории болезни могли просто вырвать лист с моей консультацией из-за неприятия моей позиции, – рассказывает академик. – Допустим, я настаивала на ампутации конечности, ее ампутировали, но мои рекомендации убирали».